Forschungsprojekte und Promotionen

Forschungsaktivitäten und Promotionsvorhaben

Hier finden Sie weitere Informationen zur Forschung von Prof. Dr. Kerstin Brückweh im Rahmen des Forschungsschwerpunkts „Zeitgeschichte und Archiv“ am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung in Erkner.

Laufende Projekte

1. Wie die Vergangenheit zählt. Zur Geschichte des Statistischen Bundesamtes (GeStat)

Kooperationsprojekt mit dem Statistischen Bundesamt, 2024-2028

Leitung: Prof. Dr. Kerstin Brückweh und Prof. Dr. Markus Zwick (Statistisches Bundesamt)

Im Projekt „GeStat – wie die Vergangenheit zählt“ wird ab Juli 2024 gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt die Geschichte der Behörde erforscht. Besonders im Fokus steht dabei die Zeit ab den 1980er-Jahren: Der Volkszählungsboykott, das Aufleben eines breiteren gesellschaftlichen Interesses am Nationalsozialismus sowie das beginnende Ende der DDR und der Beitritt zur Bundesrepublik stellen zentrale gesellschaftliche Bedingungen für die Geschichte des Statistischen Bundesamtes dar. Die partizipative Beteiligung von Mitarbeiter:innen des Amtes und damit ein neuer Weg in der sog. Behördenforschung ist ein wichtiger Baustein des Projektes. Dort werden z.B. Fragen diskutiert, wie: Was ist für die Beschäftigten interessant und was ist ihre Erwartung an das Projekt? Wie viel Aufarbeitung brauchen wir – als Statistisches Bundesamt und als Gesellschaft?

2. Sozialdaten als Quellen für die Zeitgeschichte

AG im Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands

Sozialwissenschaftliche Dauerbeobachtungen liefern Einblicke in das Leben vieler Menschen. Diese zur Beobachtung von Gesellschaften gesammelten qualitativen und quantitativen Sozialdaten erlauben vielfältige Einblicke in Gegenwart und Vergangenheit und bilden somit eine komplexe, heterogene Quelle, die Zeithistoriker:innen herausfordern: Häufig liegen sie in Archiven, manchmal in den Kellern von Forschenden, zudem sind besondere methodische Kenntnisse und eine wissensgeschichtliche Kontextualisierung notwendig. Der Zweck der 2025 gegründeten AG „Sozialdaten und Zeitgeschichte“ besteht im Austausch über methodische, technische, inhaltliche, rechtliche und ethische Standards beim Nutzen von Sozialdaten. Ein erstes AG-Treffen ist für den Historikertag 2025 geplant , die nächste Jahrestagung für den März 2026.

Mein Interesse an diesen Fragen ist aus der Habilitationsschrift „Menschen zählen“ entstanden, einer wissensgeschichtlichen Betrachtung der Produktion von Sozialdaten, und hat sich zum Arbeiten mit den Daten als Quellen für die Zeitgeschichte weiterentwickelt – vor allem in Form von Sekundäranalysen von qualitativen und quantitativen Daten. Derzeit bin ich Sprecherin der AG.

„Wem gehört die Stadt?“ Diese Frage ist in den letzten Jahren vermehrt – auch mit Citizen Science-Ansätzen – gestellt und teilweise beantwortet worden. Weniger in den Fokus gerückt ist dabei die noch grundlegendere Frage: Wem gehört(e) das Land? Meine Forschungen zur Neuordnung von Wohneigentum in Ostdeutschland vor, während und nach 1989 und ein erster Blick auf Besitzverhältnisse in Großbritannien haben deutlich gezeigt, dass – neben der akuten Frage der Wohnungsknappheit – die langfristig relevante Frage die nach dem Grundbesitz ist. In der Geschichte kam es immer dann zu Konflikten, wenn Gebäude- und Grundeigentum in unterschiedlichen Händen lagen. Denn die Materialität der Gebäude ist vergänglich – je nach Haltbarkeit des verwendeten Materials (Beton vs. Holz) schneller oder langsamer –, das Land ist aber als Ressource begrenzt. Es ist in hohem Maße nicht nur lokal und national, sondern auch global bestimmend für Fragen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Organisation, Ordnung und Machtverteilung und damit für soziale und auch räumliche Ungleichheiten.

Städte, Vororte und ländliche Regionen mit ihren jeweils typischen Bebauungsformen und darin lebenden Menschen stehen im Kern mehrere Projekte bzw. Anträge – von eine Doktorarbeit über Erfahrungsgeschichten aus Großwohnsiedlungen und einem Projektantrag zur (un)sichtbaren Obdachlosigkeit bis zu diesen laufenden Arbeiten:

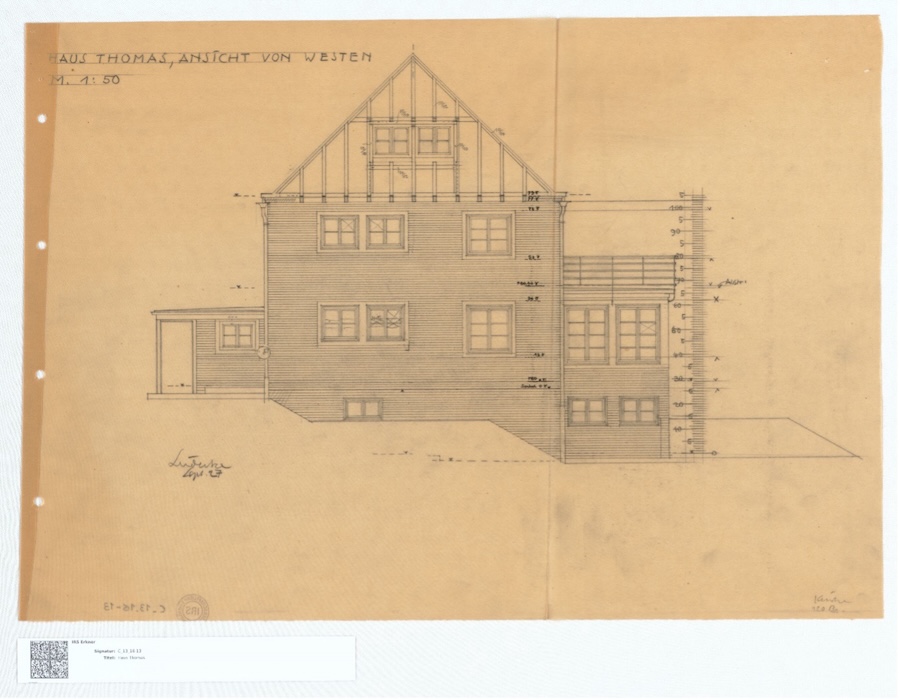

1. (Alb)Traum Einfamilienhaus. Die Geschichte einer Lebens- und Eigentumsform im langen 20. Jahrhundert (Monografie)

Wie verhalten sich politische Teilhabe und Privateigentum zueinander? Inwiefern engt privates Wohneigentum (z.B. durch Hypotheken) den politischen Spielraum von Bürger:innen ein oder schafft es gerade eine größeres Engagement? Das Einfamilienhaus wird dabei vor allem für den suburbanen Raum als spezifische Wohn- und Lebensform des langen 20. Jahrhunderts verstanden. Als roter Faden dient die Geschichte eines konkreten Hauses, das in einen größeren historischen Kontext eingeordnet wird. Dadurch werden Mikro- und Makrogeschichte verbunden und Fragen nach dem Zusammenspiel von politischen Rahmenbedingungen und individuellen Lebensentwürfen, die sich in Wohnformen oder -wünschen in Abhängigkeit von wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten und Grenzen in der Geschichte äußern.

2. Where the Rich Live: Mapping Villa Neighborhoods and Cultures of Wealth in Germany's Long Twentieth Century (RichMap)

gefördert im Rahmen des Leibniz-Wettbewerbs 2025-2028 in der Förderlinie „Kooperative Exzellenz“

Koordination: Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung Erkner

Leitung: Prof. Dr. Kerstin Brückweh und PD Dr. Eva Maria Gajek

Superbass and Raimond Spekking: Glienicker Brücke, von Schloss Babelsberg aus gesehen als Luftaufnahme

„Sag mir, wo du wohnst, und ich sage dir, wer du bist.“ Diese Redewendung bringt die enge Verbindung zwischen Wohnort und sozialem Status auf den Punkt. Während armutsgeprägte Viertel intensiv erforscht wurden, bleibt die Frage, wo die Reichen in Deutschland leben und warum, weitgehend unbeantwortet. Villenviertel, häufig als „gute Adressen“ bezeichnet, verkörpern Exklusivität und soziales Prestige. Doch wie entstehen solche privilegierten Räume? Wie gelingt es ihnen, diesen Status über Jahrzehnte hinweg zu bewahren? Warum verlieren manche Villenviertel ihre Bedeutung, und wie gelingt es einigen, ihren Ruf nach politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen – insbesondere in Ostdeutschland nach 1989 – wiederzuerlangen? Das interdisziplinäre Projekt kombiniert eine etablierte Methode, die dichte Beschreibung, mit einem digitalen Werkzeug, der rich map, und verwendet Citizen Science, um herauszufinden, wie exklusive Wohnviertel nach innen und nach außen wahrgenommen und genutzt werden.

Als ich 2023 am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung anfing, stellte sich mir die Frage, was ich als Historikerin eigentlich mit der dort vorhandenen Drohne anfangen soll. Daraus entstand ein durch die Incubator Funds der Nationalen Forschungsdaten-Initiative „NFDI4Memory“ gefördertes Projekt zum Einsatz von Drohnen in der historischen Forschung , das auch durch ein Seminar an der Viadrina begleitet wurde. Es ist eingebettet in vielzählige Aktivitäten zum Thema Mapping im Forschungsschwerpunkt „Zeitgeschichte und Archiv“ am IRS.

Laufende Promotionen

The English version of the abstract is provided here.

Die zentrale Hypothese dieser Dissertation lautet, dass der Boden als vielschichtige Einheit eine treibende Kraft der Urbanisierung gewesen ist, sowohl durch seine materiellen Eigenschaften als auch in der Art und Weise, wie er sozial und kulturell konstruiert wurde. Diese Ambivalenz wird besonders deutlich im Kontext der raschen Urbanisierung Argentiniens im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das Wachstum der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires wurde gleichzeitig durch die landwirtschaftliche Nutzung der umliegenden Graslandschaften, der Pampa, und durch den zunehmenden Ausbau der unterirdischen Infrastruktur vorangetrieben. Diese Nutzungen des Bodens wurden durch Darstellungen wie Militärkarten und Katasterpläne untermauert und oft unter Mitwirkung deutscher Technikexperten, Wissenschaftler und Unternehmen entwickelt. Ihr Präsenz unterstreicht die transnationalen Verflechtungen der Urbanisierung von Buenos Aires und verweist auf die ideologische Bedeutung des Bodens. Boden und Land spielen seit langem eine zentrale Rolle in expansionistischen Agenden, insbesondere im Slogan „Blut und Boden”, der von Nazi-Deutschland populär gemacht wurde, aber bis zur völkischen Bewegung des späten 19. Jahrhunderts zurückverfolgt werden kann.

Aufbauend auf diesen Beobachtungen analysiere ich die Darstellungen und Nutzungen des Bodens unter Berücksichtigung ihres ideologischen Hintergrunds, um die übersehene Rolle des Bodens in der Urbanisierung zu untersuchen. Ich untersuche, wie dieses vielschichtige Verständnis Dichotomien wie „städtisch“ vs. „ländlich“ oder „natürlich“ vs. „technologisch“ in Frage stellen kann. Ein Querschnitt durch den Boden des Großraums Buenos Aires eröffnet eine horizontale und vertikale Perspektive, während die Betonung deutscher technischer Akteur:innen die transnationale Dimension einer ortsspezifischen Einheit wie dem Boden untersucht. Auf diese Weise möchte ich die multiskalare Dynamik der Urbanisierung anhand des Bodens beleuchten.

„In den USA wurde so etwas gesprengt“ titelte die Bild am Sonntag in den 1980er Jahren über Großwohnsiedlungen und empfahl auch über Abrisse der bundesrepublikanischen Siedlungen nachzudenken. Auch Journalist:innen, Planer:innen und Wissenschaftler:innen sahen die Wohnräume seit Langem kritisch. In den 1980er Jahren wollten sie deshalb den Fokus auf die Menschen, die in den Siedlungen lebten, legen. Unter dem Stichwort „Nachbesserungen“ erörterten Planer:innen gemeinsam mit Bewohner:innen, wie die Siedlungen baulich verändert werden konnten. Zur selben Zeit entstanden in der DDR weitere Neubaugebiete für die Bevölkerung. Auch hier sollte die räumliche Ausgestaltung stärker den Menschen und ihrem Leben gerecht werden und nicht nur planerische Maßgaben erfüllen. Ein besonderer Einschnitt für die Bewohner:innen und auch die DDR-Großwohnsiedlungen selbst war der Umbruch von 1989/1990. Der Blick richtete sich nun auf diese Siedlungen: Bewohner:innen, Planer:innen und Journalist:innen diskutierten sowohl soziale als auch bauliche Probleme. Waren Abrisse in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik abgewendet worden, wurden sie seit Ende der 1990er Jahre in ostdeutschen Siedlungen vollzogen.

Pia Kleines Forschungsprojekt erweitert die Planungs-, Bau- und Diskursgeschichte dieser Großwohnsiedlungen um eine Perspektive auf die Geschichte(n) der Bewohner:innen. Anhand von zwei Fallbeispielen in Wolfsburg und Magdeburg untersucht das Projekt die Entwicklungen seit den 1980er bis in die 2000er Jahre. Drei Themenfelder sind dabei zentral: 1. die Beschreibungen und Beschreibungsmuster der Großwohnsiedlungen, die sowohl die Bewohner:innen als auch externe Akteur:innen in dem Zeitraum wählten; 2. die räumlichen Veränderungen, die die Bewohner:innen voranbrachten oder mitgestalteten; 3. das alltägliche Leben in den Großwohnsiedlungen vor dem zeitgenössischen Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen.

Das Projekt ist ein kooperatives Promotionsprojekt zwischen der Berliner Hochschule für Technik (Betreuerin Prof. Dr. Eva Maria Froschauer) und Europa-Universität Viadrina (Betreuerin Prof. Dr. Kerstin Brückweh).

Statistiken sind das wichtigste Instrument zur Beschreibung ökonomischer und gesellschaftlicher Massenphänomene. Das Statistische Bundesamt ist die zentrale Behörde zur Sammlung, Aufbereitung und Verbreitung dieser quantitativen Wissensform in der Bundesrepublik Deutschland. Als Produktionsstätte der amtlichen Statistik hat es eine herausragende Bedeutung für das Verständnis des Staates von Wirtschaft und Bevölkerung im Staatsgebiet. Die Formen statistischer Beschreibung sind nicht starr. Die Methoden und Definitionen statistischer Gesellschaftsbeschreibung wandeln sich stetig – besonders dynamisch dann, wenn sich ihr Gegenstand dynamisch wandelt.

In der Transformationszeit überlagerten sich seit den 1980er Jahren tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse: Westdeutschland unterlag durch die Verschiebung eines großen Teils der Erwerbspersonen aus dem industriellen in den Dienstleistungssektor einem Strukturwandel, und die Vereinigung der beiden deutschen Staaten zog den Umbau des ostdeutschen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems nach sich. Dabei wurden nicht nur westdeutsche Verwaltungsstrukturen auf Ostdeutschland übertragen – auch das statistische System mit seinen Methoden, Begriffen und Definitionen wurde durch das westdeutsche ersetzt. Diese Prozesse änderten in einem reziproken Verhältnis die Art und Weise der statistischen Beschreibungen und die staatlichen Strukturen, die sie hervorbringen. Dieses komplexe Verhältnis im Zeitverlauf zu analysieren ist der zentrale Gegenstand meines Forschungsvorhabens. Daneben bildeten die 1980er Jahre auch den Ausgangspunkt einer Politisierung der amtlichen Statistik, angetrieben von einer Skepsis gegenüber dem Einsatz neuer Informationstechnologien in der statistischen Arbeit, die sich aber schnell auch grundsätzlich gegen den Staat als Kontrollinstitution richtete.

In meiner Dissertation analysiere ich die Entwicklungen im Statistischen Bundesamt, seine maßgeblichen Akteur:innen und die amtliche Statistik. Die Frage nach den verschiedenen Dimensionen des Wandels strukturieren die Arbeit: Ich untersuche strukturelle, personelle und methodische, aber auch inhaltliche Aspekte wie die Publikations- und Interpretationspraxis des Amtes. Das Dissertationsprojekt liegt damit an der Schnittstelle zwischen historischer Behörden- und Institutionenforschung auf der einen und der Erforschung quantitativer Wissensproduktion auf der anderen Seite.

Abgeschlossene Promotionen

Clemens Villinger

Vom ungerechten Plan zum gerechten Markt? Konsum, soziale Ungleichheit und der Systemwechsel von 1989/90; Publikation 2022 bei Ch. Links

Kathrin Zöller

Die ostdeutsche Schule in der langen Geschichte der "Wende" (Verteidung: 2022)

Prof. Dr. Kerstin Brückweh

- Raum: HG 006

- Logenstraße 11 | 15230 Frankfurt (Oder)

- +49 335 5534 2754

- brueckweh@europa-uni.de

- Zur Person

Sprechzeiten

Nach vorheriger Terminvereinbarung per eMail unter brueckweh@europa-uni.de.